新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2020年10月

教育傳媒到校直擊 - 2020年10月

精心設計 1.5公里體驗式學習圈 以STEM連結社區 傳遞愛與關懷

中華基督教會譚李麗芬紀念中學鄧智光校長一直稱讚老師的創意,全因校內老師設計出「1.5公里體驗式學習圈」,當中包括空氣、河水、長者等等不同元素,以校內最強勁的STEM先行,將校內知識與社區連結起來,讓學生從小培養關懷社區的習慣。回饋社會從來不只是口號,而是事事親力親為,以及慢慢建立區內人與人之間的情誼。

陳易希的啟發

中華基督教會譚李麗芬紀念中學(下稱「譚李麗芬」)鄧智光校長在校已超過二十年,由於鄧校長本身對科技十分有熱誠,並一手培育起第一代星之子陳易希。他說︰「九十年代還未有STEM概念,我只想引入好玩的科技活動,所以當時我們中一至中七都玩水火箭。」當時由於電腦發展並未成熟,所以學校較側重工程製作,當時學校的設計與科技甚至有女生修讀,後來成為工程師。可見譚李麗芬十分尊重學生的才華與興趣,並不會因為性別關係而阻止女生攻讀工程。

鄧校長說︰「我並不相信天才論,我反而相信努力、相信一萬小時論。無論任何人,只要在自己有興趣的科目上,願意花一萬小時去研究,自然會成為專家。」陳易希自己也相信,他的成功就是最好的例子,也啟發他的師弟妹努力鑽研自己所長。陳易希的出現,讓譚李麗芬在教育方向上,更重視發掘有潛質的同學,作出重點培訓。

學校方向以發展學生多元潛能為主,活動與課堂卻出現矛盾︰因為空間不足的關係,當學生花時間做研發佔據了活動室空間,每逢上課學生便要收拾研發中計劃的所有物資,費時失事,對於半製成品有損壞風險。因此,校方申請了優質教育基金,開設創新科技研習中心,學生不必再顧慮空間問題,得到長期集中研究的場所。鄧校長說︰「只要學生對科研感興趣,放學後會立即走進創新科技研習中心專心研究,完全自發,自動自覺。」

讓STEM落入社區內

譚李麗芬在STEM教育方面走在前瞻,於2013-2017奪得「優秀科技學校」,而2018年至今則奪得「優秀STEM學校」。事實上譚李麗芬在STEM教育方面最獨特之處,就是絕非「為STEM而STEM」,老師和學生會在科技之上探究人的價值,並讓STEM融入社區之中,回饋社會,由此促成了「社區友善學校」的誕生。鄧校長說︰「因為我校STEM能力高,希望嘗試將STEM帶進社區,是以舉辦『智能長者』青少年科技大使計劃,讓學生教授長者使用智能電話,盡量將學生的長處回饋社會。」另一方面亦會安排長者探訪學校,教導學生一些手工藝、食品製作以及書法等傳統文化。

由於學生經常到訪長者中心做義工服務,故特別留意到長者的生活所需,繼而激發出發明的點子。例如幫助扭毛巾的發明,正好是學生於探訪時留意到部分長者手部關節疼痛、不靈活,因而得到靈感去研發這種產品。學生透過真實情景啟發,繼而引伸出新想法、新意念,甚至創造發明。鄧校長說︰「近年我們越來越著重體驗式學習,透過體驗才能明白他人的真實需要,結合知識,解決問題,繼而改善大眾生活。」

譚李麗芬具有三大強項︰學術、STEM和體育。繼STEM之後,譚李麗芬嘗試以運動跟社區連結,籌措推行「長幼適簡」計劃,讓學生和長者可以透過網絡平台,多做簡單運動,保持身體健康。

結合生活的課堂

譚李麗芬近年將不少課堂結合生活,這是鄧校長非常欣慰的一個發展方向。鄧校長說︰「學習知識若只是紙上談兵的話,很容易流於水過鴨背。我由衷地讚賞我們的教師團隊,共同設計出『1.5公里體驗式學習圈』,將學校定位為社區一分子,發掘更多社區資源,讓我們學生的課堂更貼近生活,做到真正的活學活用。」

屯門河的氣味影響著學校師生及同工的生活質素,九十年代污染最嚴重時,整個校園都飄散著由屯門河發出的臭味,幸好近十多年情況已大有改善。老師利用學校的地理環境設計專題研習,名為「喝一口屯門河水」,聽起來都像一個震撼彈,引起大家滿腦子問號︰真的能喝?有學生會喝嗎?整個專題研習包括抽取上、中、下游的河水作檢驗,再製作濾水器,將河水過濾乾淨,然後思考這些已過濾的河水是否可以飲用。鄧校長笑指,實驗反映水質原來不能單靠過濾就可以飲用,可飲用的食水需符合不少條件,而這能在科學堂學習得到。知識不應與生活割裂,學生以體驗式學習,記憶特別深刻。這些課堂曾經做過公開觀課,反應相當好,並有他校的學生表示十分希望能以這種方法學習。

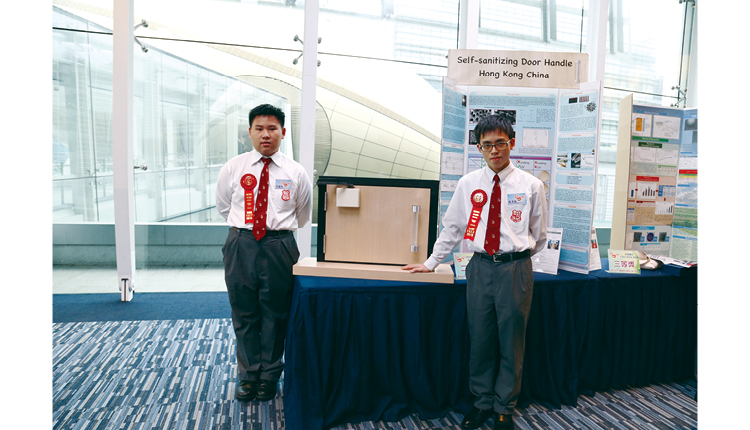

兩位第二代星之子

譚李麗芬教育方針追求不斷進步,不會因一次成功便停下腳步。學校培育出第一代「星之子」陳易希外,最近又有第二代「星之子」李鍵邦和黃深銘。鄧校長坦言,學校致力培養及鼓勵學生剛燃起的「學習之火」,協助他們讓這星星之火越燒越旺盛。他說︰「陳易希當時的物理成績需要補強,我們特別為他提供物理課補習,有老師特別跟進他的進度。最近的兩位星之子,英文能力要改進,若遇上英語訪問,老師會跟他們提前寫好英文稿,預先練習受訪說話技巧。後來他們也慢慢習慣公開發言,能自信地運用英語。」

學校提供的協助不止於校內基本學習方面,例如李黃兩位新任星之子發現不少港人都不願意接觸門柄,害怕細菌,他們便希望研發解決方案,幫助普羅大眾。鄧校長亦為他們四出尋找助力︰「在我們能力範圍內能教導學生的一定會傾囊相授,但涉及消滅細菌的專業知識與技術,則必須向外尋求支援。最後尋得中大有相關科目可以幫助他們的研究,中大亦相當大方,特別讓他們到中大上課。」此外,學校為了支持兩位學生研究,更拆下校內廁所的門,裝上他們的發明做實驗;又騰出空置的宿舍作研發基地,讓兩位學生收集門柄細菌後,在宿舍內裝進容器,再帶回中大培植細菌以取得數據支持,用以參加不同的比賽。最後,李鍵邦和黃深銘發明的「自潔門柄」,獲得兩項殊榮︰「英特爾國際科技科學與工程大獎賽」二等獎,名字更被國際天文學聯盟用作小行星命名,以及「日內瓦國際發明展」金獎,成為本港首位參與「日內瓦國際發明展」並奪金的中學生。

鄧校長不停強調,社會上、大學裡,有很多有心人願意協助學生投入研發。事實上,沒有學校傾盡全力輔助與啟發,又豈能出產兩代三顆燦爛獨特的星之子呢!

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)